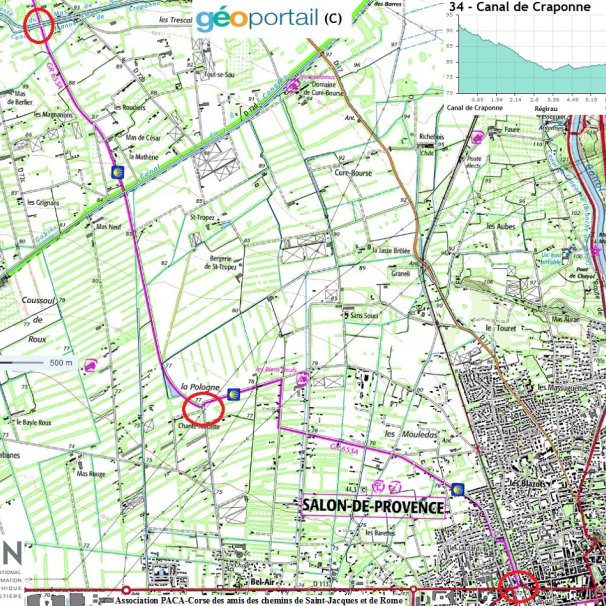

34 – Canal Jeanne de Craponne

De la voie ferrée au chemin du Regirau : 4 km ; du chemin du Regirau au canal Jeanne de Craponne : 3,5 km

Descriptif vers Saint-Jacques

Passer sous la voie ferrée puis, après les escaliers, à droite sur 100 m, le boulevard Denfert-Rochereau. Ensuite, prendre à gauche la rue Henri Cros, puis à droite le chemin des Korrigans puis le chemin des Batignolles qu'on suit alors sur 2 km jusqu'au chemin de la grande Carraire. Traverser le chemin de la grande Carraire, continuer tout droit sur 250 m, puis prendre à droite le chemin de la petite Carraire. Au « stop », tourner à gauche à angle droit et prendre le chemin de Chante Alouette ; 700 m après, virage à gauche : prendre tout de suite à droite le chemin du Regirau.

Le suivre sur 2 km et traverser le canal du Congrès puis la D 72 d et prendre en face le chemin de terre (chemin de Mathène, parfois embroussaillé), puis continuer tout droit sur 1,5 km jusqu'à traverser le canal Jeanne de Craponne.

Patrimoine

Le canal de Craponne :

Canal situé dans le département des Bouches-du-Rhône, relie la Durance au Rhône. L'objet initial du canal était d'amener de l'eau à Salon-de-Provence et à la plaine de la Crau. Il a été ensuite prolongé pour aller jusqu'à Arles. Un embranchement le fait communiquer avec l'étang de Berre en formant une île au-dessous de Salon-de-Provence. Il doit son nom à l'ingénieur Adam de Craponne qui l'a conçu et a commencé sa réalisation.

Adam de Craponne commence les travaux en 1554. Le canal part de la basse Durance, près de la Roque-d’Anthéron, suit la vallée du côté sud pour franchir le « pertuis de Lamanon ». L’eau du canal alimente les fontaines de Salon-de-Provence et fournit l’eau nécessaire à l’irrigation des sols arides de la Crau, au sud des Alpilles, avant d’atteindre l’étang de Berre en suivant un parcours très sinueux.

Le canal connaît un tel succès qu'il devient rapidement essentiel à l'économie locale, ce qui oblige Craponne à l'agrandir à plusieurs reprises.

Histoire

L’arrêt « Canal de Craponne » est l’un des plus grands arrêts de la Cour de Cassation française, en droit civil, qui consacre le rejet de la théorie de l'imprévision en droit contractuel. C’est devenu un arrêt emblématique de la force obligatoire du contrat.

Depuis le XVIe siècle, le propriétaire d’un canal d’irrigation percevait la redevance de 3 sous pour l’entretien et la fourniture d’eau à la plaine voisine. À cause de la dépréciation monétaire de trois siècles, cette redevance était devenue complètement dérisoire et inadaptée ; elle ne couvrait même plus les frais d’entretien du canal. Le propriétaire décide de saisir les tribunaux afin de faire revaloriser la redevance prévue aux conventions de 1560 et 1567.

Le propriétaire saisit la Cour d’Appel d’Aix qui rend son arrêt le 31 décembre 1873. Un pourvoi est formé par le bénéficiaire du contrat, la Cour de Cassation rend son arrêt de principe le 6 mars 1876 :

Peut-on porter atteinte à la force obligatoire du contrat lorsque les circonstances économiques ont changé de telle sorte qu’il n’y a plus d’équilibre contractuel ?

La Cour de cassation rejette l’idée de révision du contrat par le juge, même en cas de changement profond des circonstances affectant l’équité du contrat.

Puisque « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134 du code civil), il n’y a pas lieu d’autoriser le juge à se placer au-dessus de la loi voulue par les parties. Tant que les conditions essentielles du contrat sont réunies, il n’y a pas lieu de réviser le contrat.