LE THORONET

LE THORONET

Autrefois appelé les Saintes-Maries, dit Riaoupeyroux (torrent pierreux), le village du Thoronet rassemble aujourd'hui une quinzaine de hameaux dispersés. Ses anciennes mines de bauxite (aluminium, Péchiney) ont toutes fermé en 1993 ; un musée des "Gueules Rouges" est créé à Tourves. Le Thoronet est surtout connu pour son abbaye cistercienne du XIIIe siècle.

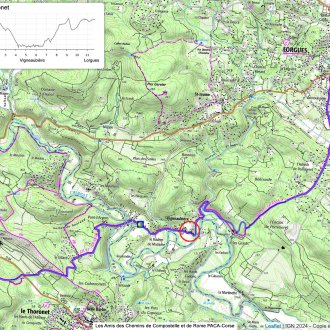

Pont d'Argens (canal de Sainte-Croix)

Suivant les rives de l'Argens séparant les territoires de Lorgues et du Thoronet, le canal de Sainte-Croix (nom éponyme du hameau thoronéen dans lequel est capté l'eau) irrigue depuis 1843 et la grande sécheresse de 1817, les prairies et les champs de deux cités. Le canal se divise en deux branches : rive droite et rive gauche, à partir du Pont d'Argens.

Petite merveille de fraîcheur et de verdure, son cours est émaillé de beaux ouvrages d'art intéressants comme le mur-canal de Saint-Louis, l'acqueduc à deux arches du vallon de San-Peyre ou celui de Vigneaubière en aval du Pont d'Argens. Vingt années de ténacité et de constance ont été nécessaires pour mener à bien ce projet de grande ampleur.

Abbaye du Thoronet

L'Abbaye constitue, avec celles de Sénanque (84) et de Silvacane (13), l'une des "trois sœurs provençales". Fondée en 1157 par des moines issus de l'abbaye de Florièyes à Tourtour, elle relevait encore du Saint-Empire romain germanique (Frédéric Barberousse (1152-1190). Propriétaire de terres qu'elle donnait à exploiter aux hommes du Temple, elle sut se présenter comme leur suzeraine lors de la suppression de l'ordre en 1312, et ainsi recevoir la quasi-totalité de leurs biens à Lorgues. Les donations affluant, l'Abbaye connaîtra bientôt la prospérité. L'abbaye du Thoronet est sans doute l'une des plus conformes à l'esprit primitif de l'ordre. Son dépouillement est total mais son architecture est transformée sous l'effet de la lumière qui parait sculpter la pierre. Celle-ci, extraite de carrières proches de l'abside, est taillée grossièrement, dévoilant une construction rapide de l'édifice. L'église, située sur le point le plus haut du site, est moins imposante que celles de Clairvaux ou de Cîteaux. Deux nefs latérales flanquent la nef principale à trois travées. Le croisement du transept constitue une quatrième travée, nettement plus haute, d'où partent les croisillons à double travées. L'abside en cul-de-four termine le vaisseau. Les baies sont discrètes : nulle saillie ne vient perturber les surfaces planes. Le cloître, situé au centre du monastère, est en forme de trapèze. Commencé en 1175, il est l'un des plus anciens cloîtres cisterciens conservés. La simplicité et la force des voutes, les colonnes massives et trapues qui les soutiennent, impressionnent les visiteurs. Le lavabo (fontaine) en saillie qui donne sur le préau du cloître, est de pur style cistercien. La galerie supérieure refaite par Viollet-le-Duc, reste énigmatique. La salle capitulaire constitue la merveille du monastère : ses voutes à six croisées d'ogives reposent sur deux colonnes trapues surmontées de chapiteaux très dépouillés. À partir du XIVe siècle, comme la plupart des autres abbayes cisterciennes, le Thoronet connait peu à peu le déclin. La Révolution lui fut fatale. Vendue en 1791 comme Bien National, elle est de nouveau délaissée jusqu'à son rachat par l'État en 1854 ; Mérimée la sauve alors de la ruine. Diverses consolidations et restaurations se succèdent, rendues d'autant plus nécessaires qu'elle souffrait de l'exploitation de bauxite voisine (assèchement du sol et glissements de terrain). De nombreux concerts, festivals ou rencontres de musique médiévale animent aujourd'hui l'Abbaye. Elle a retrouvé depuis 1978 sa dimension spirituelle avec l'installation à proximité des sœurs.

Monastère Notre-Dame du Torrent de vie

"Dès avant la création du monde, Dieu nous a élus en son fils afin que nous nous tenions en sa présence, saints et immaculés dans l'amour" : c'est par cette invocation de Pie XII du 1er novembre 1950, inspirée de l'Épitre aux Éphésiens (1,4) à l'occasion de la promulgation du dogme de l'Assomption, que naquit la "Communauté des Moniales de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de saint Bruno". Mettre en œuvre le projet de la Vierge dans le grand silence d'amour de la Très Sainte Trinité, tel peut être résumé la vocation des sœurs. La prière continuelle, le plus grand amour entre les personnes, le silence et la solitude avec Dieu, librement choisis et vécus jours après jours, l'obéissance à toute volonté du Père, constituent le caractère fondamental de cette vie évangélique solitaire, liturgique et fraternelle. Engagement de sainte virginité, sainte pauvreté et sainte obéissance avec la Vierge, dans un ermitage de solitude avec saint Bruno, le monastère jouxte l'Abbaye du Thoronet dans une garrigue sauvage de Provence depuis 1978. L'église en briques rouges fabriquées manuellement en terre crue du pays, est consacrée en 2007 par Mgr Dominique Rey. Les moniales, durant les trente années que durent les travaux, mènent une vie de prière et de travail, habitant des cabanes de chantier dans des conditions de solitude précaires. Certaines de celles-ci (wagons de marchandises réformés) ont été conservées pour abriter les pèlerins de passage. Outre les prières, les moniales peuvent aujourd'hui travailler quelques heures dans l'atelier de l'ermitage afin de gagner leur pain. Elles proposent de découvrir leur artisanat dans une boutique située à l'entrée.