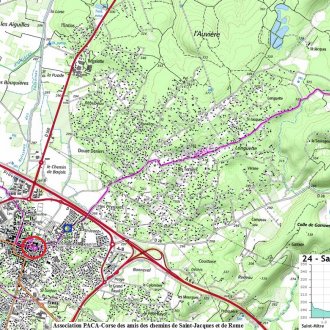

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Traversée jadis par la Via Aurelia, la ville se situe toujours sur le principal itinéraire routier de Provence reliant la France à la Côte d'Azur et à l'Italie, hier route royale puis nationale RN 7, aujourd'hui autoroute A 8. Les terres situées autour de l'ancien castrum de Rodenas sont cédées à l'abbaye Saint-Victor de Marseille en 1038 et le village disparaît au XIIe siècle. L'excavation entreprise en 1279 d'un mausolée familial romain par le futur roi Charles II conduit à la découverte de sarcophages en marbre, aussitôt attribués à sainte Marie-Madeleine et à ses compagnons, qui va bouleverser l'histoire de la région.

Saints provençaux et lieux-saints : sainte Marie-Madeleine

Comme un phare guidant le marin encore au large vers le port, la silhouette trapue de la basilique Sainte-Marie-Madeleine apparait au pèlerin plusieurs kilomètres avant qu'il atteigne les premiers faubourgs de la ville. Pour le pèlerin parti de Rome, Saint-Maximin représente assurément l'un des plus importants sanctuaires – le plus important peut-être – parmi tous ceux qui vont baliser sa route jusqu'à celui de Compostelle, au bout du Chemin. Sainte Marie-Madeleine Marie-Madeleine faisait partie du groupe des femmes "délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies", qui suivaient le Christ en compagnie des douze apôtres à travers villes et villages depuis la Galilée (Lc 8, 1-3). Marie-Madeleine accompagnait donc Pierre et Jacques, tout trois reposant sur nos Chemins jusqu'à la fin des siècles. "Chemin de Rome et de Compostelle" ? Plutôt "Chemin de Rome, de Saint-Maximin et de Compostelle" ! Du groupe apostolique, Marie-Madeleine et les autres femmes étaient seules au pied de la Croix (Jn 19, 25 ou Lc 23,55-56 ou Mt 27, 55-56 ou Mc 15, 40-41) et à suivre de loin l'ensevelissement du corps (Mt 27,61 ou Mc 15, 47) ; leurs compagnons étant tous restés terrés à Jérusalem. Marie-Madeleine est la première arrivée au tombeau le matin de Pâques (Jn 20, 1-10), suivie par les autres femmes (Mt, 28,1-8 ou Mc 16, 1-8 ou Lc 24, 1-8), comme aussi la première à voir le Christ ressuscité (Mc 16, 9-10 ou Jn 20,11-17), suivie des autres femmes (Mt 28,9). La première encore à porter la Bonne Nouvelle aux apôtres (Mc 16, 9 ou Jn 20, 17-18), suivie des autres femmes (Mt 28, 10 ou Lc 24, 9-11), ceux-ci doutant toujours, notamment parce qu'elles étaient des femmes (Lc 24, 9-11 ou Mc 16, 9). Toujours la première dans les moments décisifs, elle est celle qui annonce la première la Résurrection du Christ aux apôtres. Marie-Madeleine est l'Apôtre des apôtres (Jn 20, 17-18 ou Lc 24, 9-12). Elle transmet en quelque sorte cette annonce à la Communauté chrétienne. C'est d'elle que nous avons reçu, de la part du Christ, ce trésor inestimable. Certains Pères de l'Église l'ont appelée la "nouvelle Ève", la "mère des vivants" (sens du mot Ève). D'aucuns y voient la Bien-aimée du jardin (Gethsémani ?), celle du Cantique des Cantiques, à la recherche éperdue du Bien-aimé. Elle court, rencontre les gardes qui parcourent la ville : "avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, dit-elle, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai trouvé et je ne le lâcherai pas ! ". Le pèlerin qui s'arrête aujourd'hui à Saint-Maximin ne vient pas seulement visiter la basilique. Il vient d'abord rencontrer la Madeleine. Lui témoigner sa gratitude.

La mort de la reine Jeanne ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Saint-Maximin faisant d'abord partie de l'Union d'Aix soutenant Charles de Duras, finira par prêter hommage le 11 novembre 1387 à Marie de Blois, régente de Louis II d'Anjou.

Ancien Hospice Saint-Jacques

Cf. Patrimoine "jacquaire" du Var : Saint-Maximin

La Tradition provençale L'onction chez Simon ;

la pècheresse pardonnée (Lc 7, 36-50) La femme richement parée qui survient brusquement chez Simon semble être une courtisane. Elle porte un vase précieux plein de parfum. Elle pleure, se place aux pieds de Jésus qu'elle arrose de ses larmes et de parfum, les baisant et les essuyant de ses cheveux. Elle obtient le pardon de ses péchés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Tous les plaisirs de la terre qu'elle avait connus ne la satisfaisaient plus et asséchaient son cœur. Elle n'a pas hésité à affronter le mépris et les regards ulcérés du pharisien. C'est elle qui aidera la petite troupe apostolique de ses biens (Lc 8, 1-3) Marie et Marthe de Béthanie (Lc 10, 38-42 ; Jn 11,2) Marthe récrimine et se plaint à Jésus de l'indolence de sa sœur Marie qui, au lieu de l'aider aux tâches du service, reste assise aux pieds de Jésus pour écouter – et "boire" – sa parole. Quelle plus belle image de contemplation et de prière ? Se laisser imprégner et transformer, c'est prendre la meilleure part. L'onction de Béthanie (Mt 26, 6-13 ou Mc 14, 3-9 ou Jn 12, 1-11 ; Jn 11,2) Au retour d'Éphraïm où il était parti se réfugier après la résurrection de Lazare, Jésus et les Douze font étape à Béthanie (avant son entrée triomphale à Jérusalem et partager la Pâque six jours plus tard) ; il retrouve ses amis Lazare, Marthe et Marie. Un repas avait été organisé en son honneur. Au milieu du repas, Marie entre avec un flacon d'albâtre contenant une livre de parfum de nard pur valant 300 deniers (un ouvrier gagnant environ un denier par jour, le prix du parfum équivalait donc à une année de salaire). Elle brise le flacon et répand la totalité du parfum sur la tête et les pieds de Jésus, qu'elle essuie ensuite de ses cheveux. Ce n'est plus un geste de repentance et de conversion, mais un geste d'adoration envers le Messie, "l'Oint de Dieu". Une seule Marie Depuis saint Grégoire le Grand (540-604, 64e pape et Docteur de l'Église, l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident avec saint Ambroise, Saint Augustin et saint Jérôme), jusqu'à Henri Lacordaire (1802-1861, Dominicain, Député et Académicien) et Raymond Bruckberger (1907-1998, Dominicain, écrivain et scénariste-réalisateur : "le Dialogue des Carmélites"), Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la Pècheresse de saint Luc, forment une seule et même personne. Par exemple, deux femmes différentes pouvaient-elles procéder, avec la même détermination, à deux onctions similaires ? Une seule femme pouvait répéter deux fois les mêmes gestes. Diverses traditions orientales font de Lazare et des siens, les héritiers d'une famille aristocratique aux revenus confortables. Outre Béthanie, Lazare possédait un palais à Jérusalem et semble-t-il, une propriété à Béthanie "au-delà du Jourdain". Marie, sans doute la plus jeune de la fratrie, avait cédé aux tentations d'une jeunesse aisée et désoeuvrée. S'étant installée à Magdala sur les bords du lac, elle avait fréquenté la cour d'Hérode fraîchement installée à Tibériade, y avait fait la connaissance de Jeanne, l'épouse de Chouza intendant d'Hérode (premier ministre), celle-là même qui suivra Jésus avec elle dans le petit groupe apostolique, l'assistant aussi de ses biens (Lc 8, 3). Sans doute connut-elle aussi quelques femmes patriciennes de l'entourage de Pilate qui fréquentaient également la cour.

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Les persécutions d'Aggripa (successeur d'Hérode-Antipas et petit-fils d'Hérode le Grand) à partir de 39 (tétrarque de Galilée) et plus encore à partir de 41 (roi de Judée), obligent les partisans de Jésus à quitter le pays. Embarqués sur un frêle esquif, sous la direction de Maximin, la famille de Béthanie, la parentèle de Jésus (les deux autres Marie, mères des deux Jacques), Sidoine, Marcelle, et quelques autres compagnons sans doute, prennent la mer. Leur navire finit par arriver au large des côtes de Provence, sans plus aucune voile ni gouvernail (Cf. Actes des Apôtres et péripéties de Paul durant son voyage à Rome) et s'échoue aux actuelles Saintes-Maries (avant-port d'Arles, alors colonie romaine) aux environs des années 43, sous l'empire de Claude (successeur de Tibère). Les deux Marie (Jacobé et Salomé), plus âgées, restent en Camargue avec l'égyptienne Sara). Marthe se rend à Avignon puis s'installe à Tarascon après avoir mâté la terrible Tarasque qui effrayait toute la région (probablement un crocodile rapporté d'Égypte par les Romains, échappé d'une réserve pour les jeux du cirque et qui s'était réfugié sur les bords du Rhône). Lazare et Marie-Madeleine s'installent à Marseille, ancien port phocéen (de Phocée, l'actuelle Izmir au nord d'Éphèse en Asie) où tout le monde parle grec. Eux-mêmes pratiquant cette langue, ils n'ont aucun mal à se fondre dans la population. Ils prêchent la Bonne Nouvelle et Lazare devient le premier évêque de la ville. Son "second" tombeau est situé sous la basilique Saint-Victor (le premier, d'où Jésus l'avait fait sortir, se trouve encore à Béthanie près de Jérusalem, de l'autre côté du Mur de sécurité israélien). La Tradition rapporte les prédications de Marie-Madeleine aux Marseillais sous le portique du temple de Diane (l'Artémis grecque, originaire d'Éphèse). Décidée à se retirer du monde, elle recherche bientôt un lieu isolé éloigné de la frénésie portuaire. Laissant alors Lazare à Marseille, elle remonte le cours de l'Huveaune ; ses pas la conduisent jusqu'au massif de la Sainte-Baume. Elle y découvre une grotte à flanc de falaise et décide de s'y retirer définitivement afin d'y mener une vie de pénitence et de contemplation ; son ascèse durera 30 années. Maximin, qui avait organisé toute cette expédition, avait également quitté Marseille. Il était parti s'installer à Aix et devenu, après quelques temps, le premier évêque de la ville. Apprenant un jour la fin prochaine de Marie-Madeleine, il part aussitôt la chercher et la descend dans la plaine afin de lui donner la sainte communion et préparer sa sépulture. Le souvenir de cette équipée maritime, depuis la Palestine jusqu'à l'arrivée en Gaule, n'a jamais été perdu. Trois Marie composaient l'équipage : Marie-Madeleine et les deux autres Marie, Marie-Jacobé et Marie-Salomé proches-parentes de la Vierge-Marie. Souvent appelées les "Saintes-Femmes", elles assistaient Jésus dans son ministère ; elles étaient toutes présentes au Calvaire, au pied de la Croix, ainsi qu'au Tombeau du Christ le dimanche de Pâques. Les trois Marie, ce matin-là, les bras chargés d'aromates et bravant la garde de Pilate pour s'y rendre, sont aussi appelées les "Saintes Myrophores" (porteuses de myrrhe) dans l'Église orthodoxe. Arrivées par la mer, les habitants appelèrent "SaintesMaries-de-la-Mer" l'endroit où elles avaient posé le pied sur la terre ferme. Sidoine, l'aveugle-né (Jn 9, 1-41) Aveugle de naissance, Sidoine ne voyait pas Jésus au moment de leur première rencontre mais il l'écoutait avec attention ; il le "voyait du cœur". Les pharisiens, bloqués dans leurs certitudes et leurs préjugés, qui observaient pourtant Jésus, ne voyaient rien. Au retour de Siloé, Sidoine voyait et croyait. Les pharisiens aveuglés s'obstinaient ; leur cœur ne voyait toujours rien. Sidoine avait embarqué avec Marie-Madeleine et tous ses compagnons. De Marseille, il avait suivi Maximin à Aix puis, à sa mort, l'avait remplacé comme évêque. Son tombeau côtoie celui de Marie-Madeleine dans la crypte de la basilique. Ses reliques avaient été déplacées et interverties avec celles de Marie-Madeleine par les moines cassianites en 710 afin de mieux protéger ces dernières des ravages des Sarrasins. Déplacées à plusieurs reprises au cours des siècles, elles le furent encore par un sacristain lors de la Révolution, qui ne put alors sauver que quelques vestiges. Elles furent même égarées, en 1905 ou en 1957, lorsque les Dominicains cédèrent la basilique au diocèse de Fréjus-Toulon. Mais à l'occasion d'un rangement dans le presbytère en février 2014, fut découvert une vieille boite en zinc, scellée, "oubliée" dans un coin, de la taille d'une boite à chaussures. Quelle ne fut pas la surprise du père-curé en l'ouvrant, d'y trouver enveloppés de trois tissus blancs empaquetés dans un corporal, un crâne et plusieurs ossements accompagnés d'un document. Celui-ci, rédigé par des chanceliers et des Dominicains du début du XXe siècle, avec le cachet de l'évêque, précisait que ces reliques étaient celles de saint Sidoine.

La tradition orientale :

Tous les orientaux conviennent que Marie-Madeleine est venue en occident après l'Ascension de Jésus, y compris à Marseille. Sa visite à Rome pour y rencontrer Tibère afin de se plaindre du comportement de Pilate au procès de Jésus est constante dans toutes les traditions. En sa présence, elle tente même de le convertir en lui présentant un œuf (symbole de résurrection). Devant l'incrédulité de l'Empereur, l'œuf serait devenu rouge-sang. La plupart des icônes orientales représentent Marie-Madeleine avec un œuf rouge dans la main ; la scène est à l'origine de la tradition, encore très vivace, des œufs de Pâques. Le Synaxaire de Constantinople (textes hagiographiques de l'Église orthodoxe, équivalent aux martyrologes de l'Église latine) déroule le périple de Marie-Madeleine. Après Rome, elle se rend à Marseille mais n'y reste qu'un temps. Elle poursuit alors ses voyages missionnaires tout autour de la Méditerranée : en Égypte puis en Phénicie, Syrie, Pamphylie et autres lieux. Repassant par Jérusalem, elle part enfin rejoindre saint Jean à Éphèse. Cette tradition est très ancrée en orient. Éphèse était la ville des femmes. Déjà résidence des Amazones, la ville abritait aussi la déesse Artémis ; son temple était l'une des "sept Merveilles du Monde". L'Église orientale s'empare de la Vierge-Marie en organisant à Éphèse (lieu où elle aurait vécu avec saint Jean) le Concile qui ouvre la voie au culte marial (431) en consacrant la Vierge "Mère de Dieu" (Théothocos). Elle tente également de s'emparer de l'autre grande figure féminine de la chrétienté naissante en s'accaparant Marie-Madeleine. Comme en Provence, la sainte aurait terminé sa vie dans une grotte située au-dessus des ruines d'Éphèse (Cf. la légende des "Sept Dormants"). Les reliques de sainte Marie-Madeleine Le souvenir de Sainte-Madeleine à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin avait toujours été conservé. Des pèlerinages y ont toujours été organisés. À son retour de Croisade, en 1254, le roi Louis IX (Saint-Louis) monte lui-même à la grotte afin d'y vénérer la Sainte et s'étonne du peu d'intérêt des Provençaux pour Marie-Madeleine. En 1267, à Vézelay, les moines Bénédictins obtiennent du légat en France la reconnaissance (indirecte) de reliques qu'ils disent être celles de Marie-Madeleine. Deux corps de la Sainte, cela en faisait un de trop pour le prince Charles d'Anjou, neveu de Saint-Louis, prince de Salerne et comte de Provence. Il décide d'éclaircir la situation et de faire cesser l'incertitude, en lançant des recherches qui se concentrent sur l'église de Saint-Maximin ; les murs et le sol sont sondés, on creuse la terre et bientôt, on découvre la crypte ; le prince se dépouille alors de sa chlamyde et attrape une houe pour creuser lui-même la terre. Le 9 décembre, un ouvrier rencontre un tombeau de marbre. Le prince accourt et, essayant de l'ouvrir, s'en dégage "une odeur suave et merveilleuse"… dit la chronique. Bernard Guy renchérit : " il se répandit une odeur de parfum comme si l'on eut ouvert un magasin d'essences les plus aromatiques". D'autres témoignages confirment la scène ; plus de doute possible, le tombeau contient un corps saint. Tout le monde pense au parfum que versa à deux reprises Marie-Madeleine sur les pieds de Notre-Seigneur. Le corps était entier moins la mâchoire inférieure et une jambe ; des cheveux entouraient le crâne. Le "clou" si l'on peut dire, était une particule de chair recouverte de peau adhérant encore au crâne au-dessus de l'arcade sourcilière gauche. On le nomme aussitôt le "Noli me tangere" (ne me touche pas). À côté du corps se trouvait aussi une amphore contenant de la terre… de la terre du Calvaire (volée en 1904), ainsi qu'un morceau de liège contenant un parchemin indiquant : " l'an de la Nativité du seigneur 710 (ou 715), 6e jour de décembre dans la nuit et très secrètement, sous le règne du très pieux Eudes, roi des Français, au temps des ravages de la perfide nation des Sarrasins, ce corps de la très chère et vénérable sainte Marie-Madeleine a été, par crainte de ladite perfide nation, transféré de son tombeau d'albâtre dans ce tombeau de marbre après avoir enlevé le corps de Sidoine, parce qu'il y était mieux caché". Au milieu des reliques, on trouva encore un globe enrobé de cire avec, à l'intérieur, une courte inscription difficile à décrypter : "Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae" (ici repose le corps de Marie-Madeleine) Devenu roi, Charles d'Anjou voulut rendre compte au pape Boniface VIII de sa découverte. Il emporta lui-même à Rome les deux inscriptions et la tête de Marie-Madeleine. Le pape, sachant qu'il possédait une relique de la Sainte dans un reliquaire du Latran la fit apporter. Constatant qu'elle s'adaptait parfaitement au bas de la mâchoire, le pape la donna au roi. En 1295, le pape accorda plusieurs bulles reconnaissant l'authenticité des reliques, le pouvoir d'établir des Dominicains à la place des Bénédictins à Saint-Maximin et à la grotte de la Sainte-Baume ; il reconnaît la fête, avec octave, de la translation des reliques de Marie-Madeleine et octroie des indulgences à tous ceux qui viendront en ces jours et la fête du 22 juillet pour "visiter l'église de Saint-Maximin où repose le corps de sainte Marie-Madeleine". Depuis lors, les contestations et les attaques affluent de toute part, et bien sûr depuis Vézelay dont le pèlerinage s'effondre rapidement. Les controverses n'ont jamais cessé et continuent encore de nos jours. De très nombreuses analyses des ossements ont été réalisées ; de nouvelles sont en cours. L'un des rapports de 2009 indique : "les ossements dits de Marie-Madeleine provenant de la crypte de la basilique de Saint-Maximin et de l'église de la Madeleine à Paris (un fémur issu des mêmes reliques) appartiennent à une femme d'1,48 m âgée d'environ 50 ans, de type méditerranéen gracile". Les cheveux ont fait l'objet d'analyses séparées, qui vont dans le même sens. La datation des reliques est plus délicate mais les fourchettes demeurent compatibles avec l'ancienneté supposée des reliques. Celles-ci avaient été déposées dans une grande urne de porphyre rouge rapportée de Rome en 1635, placée au-dessus du maître-autel. La translation des reliques depuis la crypte jusqu'au chœur avait été célébrée en grandes pompes le 4 février 1660 en présence du roi Louis XIV et de la reine-mère, de son frère et d'une importante suite venue de Versailles. Profanées et brûlées lors de la Révolution, une partie de ces reliques, parmi les plus précieuses d'entre elles, dont le "chef" (crâne), le "Noli me tangere" et plusieurs ossements, put néanmoins échapper au saccage grâce à l'intervention de pieux fidèles qui les avaient soustraites à temps. Elles sont aujourd'hui exposées dans la crypte.

Sarcophage de sainte Marie-Madeleine

Quatre sarcophages en marbre ont été découverts dans la crypte : ceux de sainte Marie-Madeleine et de saint Sidoine, les deux autres attribués, avec quelques réserves, à sainte Marcelle et à saint Maximin. Les quatre sarcophages remonteraient, selon plusieurs experts, aux IVe ou Ve siècles. Le sarcophage d'albâtre dans lequel le corps de Marie-Madeleine avait été déposé a fait l'objet de très nombreuses descriptions et conjectures. Peut-être a-t-il été fabriqué à Rome, bien après le décès de MarieMadeleine (sarcophage à peu près similaire à celui de Bassus découvert dans les Catacombes). Les scènes représentées sont assurément chrétiennes (plusieurs scènes de la Passion). Certains écrits hagiographiques décrivent celles du couvercle, aujourd'hui très endommagé par les prélèvements "sauvages" des pèlerins au cours des siècles : scènes de la vie de Marie-Madeleine (onctions de Béthanie et celle de chez Simon, la Sainte aux pieds de Jésus ou lorsqu'elle se rend au Tombeau ou avec le Jardinier) y auraient été représentées.

Basilique Sainte-Marie-Madeleine

La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est le plus important édifice de style gothique bâti en Provence. Le complexe religieux comprenait plusieurs bâtiments : l'église proprement dite, son baptistère et deux couvents, l'un pour les hommes et l'autre destiné aux femmes. La construction fut longue et laborieuse, émaillée de nombreux contretemps ; la basilique ne fut d'ailleurs jamais terminée : la nef principale est fermée par une haute muraille aveugle ; le portail et le clocher n'ont jamais été édifiés et la rosace de vitraux n'a jamais pris sa place au-dessus de l'entrée. Pèlerinages Dédiée à sainte Marie-Madeleine, la basilique concurrençait celle de Vézelay. De nos jours encore, la rivalité est palpable. Le pèlerinage bourguignon s'était effondré après la reconnaissance des reliques par le pape Boniface VIII mais conservait néanmoins son prestige, notamment grâce au pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle dont Vézelay constitue l'un des points de départ et le passage quasi-obligé de la plupart des routes venant d'Europe centrale. Quant à Saint-Maximin, son sanctuaire a connu après l'invention des reliques, un afflux de pèlerins qui ne s'est jamais tari jusqu'à la Révolution. Les rois, les reines, les chefs d'États et les personnalités du monde entier, venus sur les reliques de Marie-Madeleine, sont innombrables. Les miracles qui y ont été recensés remplissent des livres. Aujourd'hui, situé lui aussi sur l'un des quatre principaux chemins jacquaires, le sanctuaire connait un regain d'intérêt, tant pour Compostelle que pour Rome, ou même sainte Marie-Madeleine, joyeusement fêtée chaque année le week-end du 22 juillet. La basilique, également, n'a jamais reçu autant de visiteurs orthodoxes venus vénérer les reliques de sa Sainte Patronne. Construction et description C'est en 1295 que Charles II d'Anjou, devenu comte de Provence, décide la construction d'une basilique et d'un couvent de Dominicain sur l'emplacement-même de l'invention des reliques. Les travaux ne commenceront vraiment qu'en 1305 avec le prieur Jean Gobi et l'architecte Jean Bauci (qui était aussi celui du palais des comtes de Provence) ; le chevet et la première travée sont terminés en 1320. Les travaux sont souvent interrompus pour cause de peste ou par manque de financements mais les cinq premières travées, avec leurs collatéraux et l'abside sont terminés au XVe siècle. L'ensemble actuel autour de ses neuf travées, sera achevé au XVIe siècle mais ne comprendra ni transept ni déambulatoire. L'intérieur est remarquable. Plusieurs clés de voute sont ornées de blasons : de France, d'Anjou-Sicile avec partie de Jérusalem, et les armes de différents rois ou reines (Robert, Charles ou Jeanne). L'abside et le chœur sont richement ornés et décorés : parmi tous les trésors, à noter le maître-autel de marbre jaspé surmonté de l'urne de porphyre rouge ayant contenu les reliques de Marie-Madeleine. À noter aussi, derrière l'autel, les grands tableaux d'André Boisson (1643-1733) représentant différentes scènes de la vie de Marie-Madeleine (au Tombeau, à la Grotte ou se dépouillant de ses bijoux) ; la grande "gloire" en stuc doré et la colombe représentant le Saint-Esprit réalisé par Lieutaud ; les bas-reliefs et statuettes de la Sainte réalisés par Lombard et Lieutaud, de même que les statues en bronze doré d'Alessandro Algardi (dit l'Algarade) représentant deux chiens (symbole des Dominicains). Les boiseries du chœur méritent une attention particulière. Les 94 stalles et 22 médaillons en noyer sculptés qui composent sa clôture, réalisés en 1692 par François Peironi, représentent les martyrs subits et les miracles accomplis par les religieux et religieuses de l'ordre des Dominicains. La chaire de noyer sculptée du Dominicain en 1756 retrace l'histoire de Marie-Madeleine représentée en costume du temps de Louis XV. Le dessus de l'abat-jour représente la Sainte emportée par les anges et sous l'abatvoix, est sculptée une colombe représentant l'Esprit-Saint. Parmi les très nombreux chefs-d'œuvre décorant les bas-côtés, il convient de relever, au fond du collatéral gauche, le retable de la Crucifixion, œuvre majeure d'Antoine Ronzen, et dans les chapelles, diverses œuvres admirables, la plupart classées Monuments Historiques. Un grand orgue Isnard est construit dans la basilique en 1774. Il sera sauvé des révolutionnaires en 1793 en y jouant la Marseillaise devant Barras et Fréron. L'instrument est refait à neuf vers 1880 et connait un rayonnement international après la création d'une académie de l'orgue classique par Pierre Cochereau en 1962 ; il est de nouveau restauré en 1991. La création d'une nouvelle association des Orgues de Saint-Maximin Jean-Esprit Isnard en 2010 assure l'avenir de l'instrument.

La crypte

Probable caveau paléochrétien du IVe siècle, elle constitue le cœur de la basilique et contient son véritable "trésor". Et au-delà, celui de la ville de Saint-Maximin. La voute a été abaissée au XVIe siècle lorsqu'il fallut niveler le sol pour construire la basilique. Primitivement interdite d'accès aux femmes, les hommes devaient préalablement se défaire de leurs armes avant d'y pénétrer. Même le roi François 1er auréolé de gloire après sa victoire de Marignan, visitant la basilique en 1516, dû se plier au protocole. Après s'être recueilli dans la crypte, il fit monter les reliques dans l'église supérieure afin de pouvoir les présenter à la reine et aux princesses qui l'accompagnaient. Dans la bousculade qui s'en suivit, un des précieux diamants tomba et fut perdu ; sans doute pas perdu pour tout le monde, espérait-on… Depuis cet évènement fâcheux, les femmes furent autorisées à pénétrer dans la crypte. Une alvéole du mur contient le reliquaire de Marie-Madeleine, exposant son crâne, un tube de cristal scellé aux deux bouts par un fermoir en vermeil, contient le "Noli me tangere" (Ne me touche pas), le lambeau de chair provenant de l'endroit où Jésus aurait touché la Sainte le jour de sa résurrection. Ces reliques précieuses étaient originellement placées dans le reliquaire d'or et d'argent, coiffé de la couronne d'or et de pierreries du roi Charles II, disparu lors de la Révolution (avec tous les autres reliquaires). Le chef-reliquaire actuel, en bronze doré et émaux, a été sculpté en 1860 par Didron suivant un dessin de l'architecte Henri Rivoil. Les quatre sarcophages en marbre découverts dans la crypte sont ceux de Marie-Madeleine, très mutilé par les prélèvements intempestifs des pèlerins, de Sidoine initialement prévu pour deux personnes, de sainte Marcelle et enfin des saints Innocents faussement attribué à saint Maximin. Ces quatre sarcophages, classés Monuments Historiques, ont fait l'objet de très nombreuses études et descriptions. Ils ne constituaient certainement pas la première sépulture des occupants ; leur origine, probablement étrangère (Italie ?) demeure incertaine. La basilique et la majeure partie des œuvres qu'elle contient, sont classées Monuments Historiques.

Ancienne église Saint-Jean et Baptistère

Les vestiges d'une église primitive ont été découverts lors de fouilles menées au pied de la basilique en 1993-94. L'édifice, incomplètement reconnu (la partie principale se trouvant sous la mairie annexe actuelle), serait l'entrée de l'église Saint-Jean (-Baptiste) mentionnée dans le cartulaire Saint-Victor de Marseille en 1038. L'église romane, construite au XIIe siècle, était elle-même bâtie sur un sanctuaire plus ancien dont certains murs ont été utilisés pour ses fondations. Ceux-ci peuvent être datés des IVe -Ve siècle, faisant de l'édifice primitif le plus ancien lieu cultuel de Saint-Maximin. L'église était pourvue d'annexes importantes, dont un baptistère couvert extérieur, communiquant par trois portes. Le baptistère a fait l'objet d'études approfondies. De forme carrée d'environ 10 m de côté, il comportait un déambulatoire de 2 m de largeur, séparé de l'espace central par un stylobate carré supportant quatre piliers et huit colonnes. Au centre, la piscine hexagonale de 1,43 m était entourée d'une margelle servant d'appui à un ciborium. La salle baptismale, plusieurs fois remaniée, était aussi importante que celle de Fréjus ou de Riez. Plusieurs cimetières médiévaux (au moins trois) jouxtaient les bâtiments. Parmi les sépultures, gisaient des pèlerins avec leurs coquilles saint-Jacques sans que l'on puisse affirmer toutefois, s'ils venaient ou revenaient d'un pèlerinage (Rome ou Compostelle), ou s'ils étaient seulement de passage à Saint-Maximin. L'ensemble forme un complexe paléochrétien et roman important, tout à fait disproportionné au regard du modeste castrum Rodenas, faisant supposer pour celui-ci, une vocation régionale (pèlerinage ?) bien antérieure à l'invention des reliques de Marie-Madeleine.

Couvent Royal

Un premier couvent, fondé au Ve siècle par les moines cassianites venus de Marseille avait déjà été construit sur les lieux, repris plus tard par les Bénédictins. Ordonnée par Charles II d'Anjou, la construction commence en 1295 au même moment que celle de la basilique, lorsque les Dominicains sont autorisés par le pape Boniface VIII à venir s'installer à Saint Maximin. Ils sont alors exemptés de mendicité par le comte de Provence qui subvient à tous leurs besoins pourvu qu'ils se vouent entièrement au culte de sainte Marie-Madeleine. Ne comprenant qu'un seul étage en 1316, un second étage est construit au XVe siècle permettant alors d'accueillir 48 moines. La toiture est surélevée de lucarnes au XVIIe siècle et les dortoirs transformés en cellules. Désaffecté un temps, il est ré-ouvert sous la Terreur pour servir de prison. Le Club Patriotique y tient ses séances dans le réfectoire ; Lucien Bonaparte y fait ses débuts oratoires. C'est en 1859 que le père Lacordaire rachète le couvent et fait revenir de nouveaux Frères Prêcheur qui construisent la chapelle. Les Dominicains quittent définitivement les lieux en 1957 et le couvent est transformé en complexe culturel, hôtelier et touristique (abrite l'Office de Tourisme) en 1959. Une borne milliaire de la Via Aurelia, datée de 43 (Empire de Claude), a été placée dans un angle d'une galerie du cloître. L'ensemble est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1969. L'ancienne hôtellerie du couvent construite entre 1750 et 1785 à la place de celle des moines pour l'hébergement des pèlerins, et devenue vétuste, héberge aujourd'hui l'Hôtel de Ville. La haute porte surbaissée, actuelle entrée principale de la mairie, permettait autrefois l'accès aux "hospices" et servait d'entrée principale au couvent. L'édifice a conservé son escalier monumental et sa remarquable rampe en fer forgé.

Couvent des Dominicaines

Le couvent des Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, fondé en 1645, est occupé par les sœurs jusqu'à la Révolution. Sommées en 1791 de choisir entre vie commune ou vie privées elles quittent les lieux et le bien, vendu comme bien national, partagé entre plusieurs acquéreurs. Situé rue de l'Agriculture (ex-rue des Religieuses), ne subsiste à ce jour dans les locaux qu'un vaste four à pain.