ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

La création du Castrum de Roca Bruna, consécutive aux assauts sarrasins qui sévissaient dans la région, remonte à la fin du Xe siècle. Son enceinte fortifiée, située plus en hauteur, protégeait mieux la population des ravages causés par les guerres et les épidémies. S'étendant jusqu'au littoral, les Issambres constituent la partie maritime du territoire. Aujourd'hui traversée par l'autoroute A8 et l'exNationale 7, la cité l'était autrefois par la Via Aurelia dont il reste encore de nombreux vestiges. Une borne milliaire se trouve sous le maitre-autel de l'église paroissiale portant l'inscription : "IMP CAESAR AVGVUSTVS IMP X TRIBVNICIA PODESTATE XI IIIII". Le prieuré détenu par les moines de Saint-Victor à Marseille est probablement fondé au IXe siècle (Cf. chapelle Saint-Pierre). Une légende du Moyen-âge, dite du "prieur transformé en saule", raconte l'histoire du père Antoine, desservant de la chapelle Notre-Dame de Pitié, qui profitait régulièrement des faveurs de la bouchère du village, lorsque celle-ci le fournissait en viandes. Une nuit, sur le chemin du retour, il est happé par les esprits des morts réfugiés dans les arbres, et transformé en saule. Il existe encore un oratoire, parmi les huit que compte la commune, creusé dans un arbre pour rappeler la métamorphose du prieur. Depuis l'année 2000, Roquebrune-sur-Argens est engagée sur la voie de l'intercommunalité avec Fréjus et Puget-sur-Argens.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Devenue église paroissiale en 1535, l'église de Roquebrune-sur-Argens est consacrée par Léon des Ursins (1525 Rome - 1564 Fréjus) sous le nom de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. L'édifice est construit sur les vestiges de l'église primitive du XIIe siècle qui englobait déjà une chapelle plus ancienne, Notre-Dame des Salles, édifiée au Xe siècle. L'église connait alors de nombreuses restaurations et transformations ; la partie la plus ancienne date du XIe siècle (chapelle des Âmes du Purgatoire). Le clocher, également du XVIe siècle, abrite trois cloches fondues à Lyon en 1892. La façade est modifiée en 1858 par le rehaussement de la toiture et le percement d'un oculus. Elle fait encore l'objet de deux restaurations majeures en 1995 et une autre de 2005 à 2010, dont les travaux sont bénis par Mgr Rey, évêque de Fréjus. L'orgue, construit en 1966 par Frans Breil provient de l'église de Borken en Allemagne. Son buffet, repensé et transformé en 2006 par Yves Cabourdin, comporte 20 jeux répartis sur trois plans sonores, deux claviers de 56 notes et un pédalier de 30 ; la décoration est due à Florence Fournel (Ateliers "Les Fées sont Formidables"). L'orgue a été inauguré le 8 juin 2008 par Bernard Foccroulle, organiste et compositeur belge réputé alors Directeur Général du Festival d'Aix-en-Provence. L'église et la plupart des œuvres d'art qu'elle contient sont classés à l'inventaire des Monuments Historiques depuis le 18 juin 1987.

Chapelle Saint-Michel

La première construction de cette chapelle remonte au XIIe siècle. Mentionnée sur l'inventaire des possessions des Chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1314, elle devient propriété de la Confrérie des Pénitents Blancs en 1582. Elle est actuellement un lieu d'expositions temporaires et n'est ouverte au public qu'à l'occasion de ces manifestations.

Chapelle Saint-Roch

Cette chapelle très ancienne peut être datée des débuts de l'art roman. Des contreforts ont été rajoutés au XIIe siècle afin de supporter la voûte et la protéger des incendies. Initialement dédiée à Saint-Victor de Rochetaillade en raison de son fondement creusé dans le rocher, la chapelle est rebaptisée SaintRoch lors de l'épidémie de peste qui sévissait à Fréjus en 1480 et qui épargna le village.

La chapelle se distingue par sa couleur ocre et son abside semi-circulaire. Située dans un domaine privé (pépinière de palmiers et de plantes exotiques), elle n'est ouverte qu'à l'occasion de manifestations ponctuelles et durant l'été pour les "Nuits de Saint-Roch".

Chapelle Sainte-Anne

Portant à l'origine le nom de la Vierge, la chapelle avait pour principale fonction d'accueillir les pèlerins qui se rendaient au monastère Notre-Dame-de-Pitié (ci-dessous). Son rôle était aussi celui d'un oratoire. Proche du cimetière, la chapelle Sainte-Anne constitue le point de départ de plusieurs sentiers botaniques et de randonnées pédestres, dont celui dit des 25 Ponts.

Chapelle Saint-Pierre, dite des Templiers

La chapelle Saint-Pierre dite "in valis" (hors la ville), située sur la route de Saint-Aygulf et des Issembres est l'un des plus anciens édifices religieux de la ville et de la région. Sans doute bâtie sur un lieu de culte primitif de la villa gallo-romaine de Valis, la chapelle déjà construite en 1043 appartenait à l'abbaye de Saint-Victor. Elle est donnée à celle de Montmajour par l'évêque Bertrand 1er mais revient finalement aux moines de Lérins qui la reçoivent en 1094 du comte Béranger IV ; elle n'est rendue à Montmajour qu'en 1479 par le pape Sixte IV. La charpente en bois d'origine est remplacée au XIIe siècle par une voûte en pierre afin de la protéger contre les incendies. Elle sert alors de chapelle funéraire (enfeu proche de l'entrée destiné à l'exposition des corps durant les cérémonies funéraires) entourée d'un cimetière primitif. Les tombes qui y ont été découvertes, creusées dans le roc, semblent montrer l'emplacement du premier village. De plan classique, la chapelle est composée d'une nef à deux travées en plein cintre séparées par un arc doubleau, se terminant par une abside semi-circulaire voûtée en cul de four ; sa cloche est de 1786. Programmée pour la destruction en 1789 puis en 1923, elle est conservée pour servir de bergerie puis de dépôt d'armes durant la guerre 1939-1945 ; elle est même pressentie un temps pour devenir caserne de pompiers. L'édifice est finalement inscrit aux Monuments Historiques le 24 février 1926. Restaurée récemment, Saint-Pierre-in-Valis abrite des expositions temporaires et des concerts en raison de son excellente acoustique.

Monastère Notre-Dame-de-Pitié

Le monastère de l'Ordre des Carmes Déchaux qui surplombe le village n'est pas ouvert au public. Fruit de la fusion des Provinces d'Avignon et d'Aquitaine (1906), la congrégation installe sa fondation du "Saint-Désert" à Roquebrune-sur-Argens le 17 mai 1948, jour du traditionnel pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de Pitié, vénérée depuis le XVIIe siècle. La chapelle du monastère contient une collection d'ex-voto (tableaux peints sur bois, toile ou carton) dont une partie est exposée à la Maison du Patrimoine. Ces œuvres présentent un réel intérêt artistique et historique, et apportent au public une meilleure connaissance des coutumes et des traditions de la région.

Église Sainte-Thérèse de-l'Enfant-Jésus

La première chapelle se situe au quartier marin de Roquebrune-sur-Argens appelé communément les Issambres. Construite en 1954, la chapelle est bénie et dédiée à Notre-Dame le 28 juillet 1955 par Mgr Gaudel, évêque de Fréjus, puis le 9 juillet 1960, érigée en église paroissiale de la nouvelle station balnéaire. En forme de quadrilatère, l'église ne comprend qu'une seule nef à laquelle on accède par un large vestibule formé d'un arc à plein cintre. Les quatre coins sont consacrés aux quatre évangélistes, dont les regards convergents vers le sanctuaire ; l'autel semble couvert d'un ciborium aux colonnes élancées. Trois côtés du sanctuaire sont surmontés d'une tribune destinée aux fidèles. À l'extérieur, un clocher carré planté sur le chevet hisse vers le ciel son élégante ferrure dominée par une croix.

Le Rocher de Roquebrune

Site classé d'intérêt national, le Rocher culmine à 373 m ; de son sommet, une vue à 360° s'étend sur toute la vallée de l'Argens, jusqu'à Fréjus et l'Estérel. Selon la légende, la mort du Christ eut pour conséquence de fracturer le Rocher en trois grosses failles, symbolisant les croix du Calvaire. Des croix furent d'ailleurs érigées au sommet du désormais "Rocher des Trois Croix" ; leur dernier renouvellement remonte à 1991 (sculptées par Bernard Venet).

Grotte de l'ermite

Au niveau d'une sorte de petit col, vivait depuis 1966 le célèbre ermite frère Antoine. Installé dans l'une des grottes troglodytiques jadis utilisées à cet effet ; il y resta jusqu'à l'âge de 92 ans. Né en 1923 à Cuillé (Mayenne) le frère Antoine avait eu le coup de foudre pour cette grotte somptueuse, confie-t-il aux gens qui venaient le voir : "j'avais 43 ans et j'étais habité par une certitude, celle qu'il existait ici un état de parfait contentement, qu'on nomme ailleurs Royaume des Cieux". En 2016 le vieil homme y a fêté son demi-siècle de vie troglodytique. Victime d'une chute en octobre 2017, après 60 années de vie passée dans sa grotte, la municipalité finit par convaincre l'ermite de s'installer dans une maison de retraite.

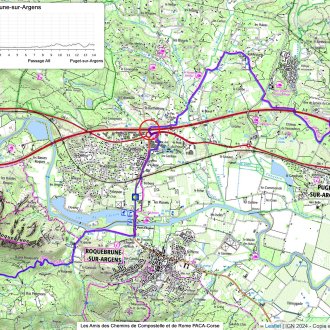

Ancien Hôpital, chapelle et plaque commémorative Saint-Jacques Cf. Patrimoine "jacquaire" : Roquebrune-sur-Argens