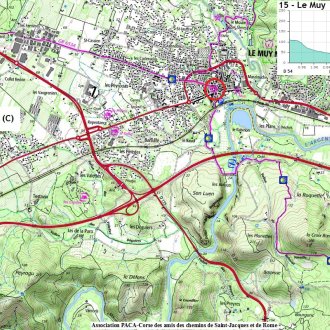

LE MUY

LE MUY L'ancienne Modio médiévale atteste d'une présence romaine très ancienne (stèles funéraires et borne milliaire) sur son territoire. Diverses fouilles archéologiques récentes révèlent une activité économique insoupçonnable (village perdu de Sainte-Candie à cheval sur la commune et celle de Roquebrune-surArgens : découvertes de deux églises du Ve siècle et de plusieurs tombes de notables). Le nom du Muy apparaît avec la rédaction des actes officiels en français. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon possède l'église Notre-Dame-de-Lauzade, d'abord église rurale puis paroissiale, dont elle percevait les revenus. Les chapelles étaient nombreuses, toutes disparues à part celle de Saint-Pons (ex-Geoffroy) : chapelles Saint-André (à proximité de la tour, dite de Charles Quint), Saint-Roch (vers le Luc), Sainte-Anne (vers Draguignan), Saint André (vers Grimaud), Saint-Pierre (vers Fréjus) et Saint-Pons (vers Callas). Les Rascas, arrivés au Muy vers le XIVe siècle, deviennent co-seigneurs par alliance en 1430 puis seuls seigneurs de la ville en 1570. La famille veillait à l'équipement et à la bonne tenue de l'Hôpital SaintJacques situé hors des remparts. Au cours d'une jacquerie paysanne, l'un d'eux est assassiné en 1588 ; sa femme, qui tente de s'échapper par le toit fait une chute mais reste suspendue par sa jupe. Elle est libérée par les révoltés mais leur château est détruit. Peu avant, en 1558, quatre miracles se produisaient à la chapelle Notre-Dame-de-(S)Pasme (N-D de Roquette) qui sont enregistrés par le notaire. D'aucuns s'étonnent des armoiries du Muy : "au premier de sinople à la croix d'argent, au second d'argent à l'éléphant d'azur, défendu du champ". Toutefois, les éléphants et les croix sont fréquents en Provence (souvenir d'Hannibal passant le Rhône avec ses trente-sept éléphants ou pression des fermiers pour collecter les impôts ou les armes ?). Plusieurs particuliers provençaux possèdent les mêmes armes (avec des couleurs différentes) ; vanité aussi de se pourvoir de cette "distinction". Toujours est-il que la commune du Muy paiera 159 livres 10 sous en 1706 pour l'enregistrement de son écu au Grand Armorial de France. Ancien Hôpital Saint-Jacques Cf. Patrimoine "jacquaire" : le Muy

Tour Charles Quint

La tour existait probablement en 1252 puisque mentionnée dans un inventaire des biens de Charles d'Anjou (comte de Provence et frère de Saint-Louis) dans la cité de "Modio". Très imposante, elle marque le village depuis cette époque. Une anecdote historique a fait couler beaucoup d'encre : de retour d'une campagne en Provence, Charles Quint, présent au Muy en 1536, échappe de justesse à un guet-apens tendu le 19 septembre par 14 muyois retranchés dans la tour. À bout de résistance, ils se rendent sur la foi jurée de Charles Quint qu'ils auraient la vie sauve. Sitôt pris cependant, douze sont pendus et deux adolescents qui s'étaient joints à eux, essorillés (on leur trancha les oreilles). Dans l'algarade, le "prince des poètes" espagnols, Garcilaso de la Vega, est mortellement blessé. Henri IV fait raser les remparts ; seule la tour Charles Quint échappe à la destruction.

Église Saint-Joseph

En 1532, l'église paroissiale était en construction, sous le nom de Notre-Dame de la Laure, lorsqu'il fallut, par manque de pierres, détruire la vieille église Notre-Dame de Lauzade pour la terminer ; cette dernière était initialement consacrée à saint André et datait du XIIe siècle (figure sur une bulle du pape Innocent II de 1143). Certainement mal construite, une partie de la nouvelle église s'écroule au siècle suivant, si bien qu'il fallut la reconstruire. Située à l'extérieur des remparts, c'est l'un de ceux-ci qui servit de mur à l'église. L'on peut encore voir les corbeaux des mâchicoulis qui supportaient autrefois le chemin de ronde ; des traces de meurtrières sont encore visibles sur ses murs. Une ancienne porte du village, le "portal dhault", sert de base au clocher ; les glissières de la herse et les gonds de la porte sont toujours visibles. Le campanile est du XIXe siècle. À l'intérieur, la voûte gothique du chœur est un subtil croisement de liernes et de tiercerons. La nef unique voûtée en croisée d'ogive se termine par une abside à neuf pans ; deux chapelles s'ouvrent au niveau de la dernière travée. Au plafond de l'une d'elles, figure le blason des Rascas, alors seigneurs de la ville. Dédiée à la Nativité de la Vierge, l'édifice est aujourd'hui l'église Saint-Joseph du Muy. Elle est classée aux Monuments Historiques.

CHAPELLES DU MUY :

Chapelle Saint-Pons

Saint Pons, dont une légende prétend que les reliques auraient été découvertes à Figanières, faisait aussi l'objet d'une grande dévotion au Muy. Dernière chapelle à la sortie du village sur la route de Callas, la chapelle Saint-Pons, un temps dédiée à saint Geoffroy (1597), a été restaurée récemment, et ainsi sauvée de la ruine. Une imposante croix de mission en fer forgé se dresse à proximité de la chapelle.

Chapelle Notre-Dame de la Roquette :

Située sur le flanc nord du Rocher de Roquebrune, cette chapelle appartient au territoire du Muy ; tout comme la chapelle voisine de Saint-Jean, ou encore le Saint Trou. Autrefois appelée "Notre-Dame des Spasmes" (d'Espaïm ou épouvante en Provençal, en souvenir de certains miracles) ou des "Sept Douleurs" (de la Vierge), ou encore "Notre-Dame des œufs" à cause d'anciens rites de fécondité pour lesquels on appuyait la supplique d'une visite à Sainte-Anne (chapelle aujourd'hui détruite). Ses divers noms attestent à eux seuls que la chapelle était un lieu de pèlerinage. Ainsi, fin février 1562, un miracle est constaté par maître Guès Guiraud, notaire du Muy : "l'an susdit et le dernier jour du moy de febvrier a faict rapport Pierre Daumas, nourriguier (éleveur) du lieu de Selhans, que mercredi dernier passé vingt quatrieme de ce moys, Jeanne Arnoulse, sa femme, fist ung enfant masle mort, lequel lendemain et pourta à la chapelle Nostre Dame du Pasme, estant au terroir du Muy, implorant de bon cœur l'aygde de Dieu tout puissant et de sa glorieuse et très saincte mère. Et yer à huit heures du matin, ledit enfant montra signe de vie, rendant une goutte de sang par une narine et rendant une larme par ung oilh qui lui coula le long du visage et audit jour, à deux heures après midi, a rendu sang par une narine et changea de couleurs, monstrant une couleur vive et fresche au visage et fust baptizé par Jean Laurens, habitant dudit Muy". Sa construction semble remonter aux XVIe ou XVIIe siècle, de même que les vestiges de l'ancien bâtiment monastique attenant. Divers textes témoignent de la présence de solitaires ou d'ermites vivant sur les lieux au XVIe siècle. D'aucuns prétendent qu'une chapelle antérieure du XIIe (de l'ordre de Trinitaires) l'aurait précédée. Si son clocher carré a pu surmonter les outrages du temps, la voûte, au contraire s'est effondrée. En 1962, un incendie cause de graves dégâts à l'édifice. La commune du Muy fait alors restaurer le clocher mais les vols et le vandalisme ne l'ont pas épargné. Bien que classée au Patrimoine, les pierres et les tuiles s'amoncellent au sol d'années en années. Plus aucun pèlerinage ne vient lui redonner vie.

Chapelle Saint-Jean :

Il faut se faufiler en file indienne dans un étroit défilé (un ou deux mètres au plus de largeur) sur plus de 200m, au travers d'une fissure gigantesque de la falaise (parois hautes de plus de 30m) encombrée de blocs suspendus au-dessus de la tête, pour atteindre, au fond d'un cul de sac retiré du monde, les vestiges de la chapelle troglodytique Saint-Jean. Selon une tradition des moines Trinitaires, la fissure se serait ouverte au moment de la résurrection du Christ. Pendant longtemps, disent-ils, on pouvait voir en lettres étincelantes inscrites sur les parois de la falaise : "Et petrae scissae sunt" (Et les pierres s'ouvrirent). Comme celle de Notre-Dame-de-la-Roquette, la chapelle Saint-Jean daterait du tout début XVIIe siècle. La façade, relativement bien conservée, montre un appareillage plein cintre en pierre taillée, noyé dans une maçonnerie de pierres plus grossières. À l'intérieur, le toit a disparu mais la voûte maçonnée semble tenir le coup. Le saint Jean patronnant la chapelle n'est pas clairement défini : saint JeanBaptiste vénéré à Roquebrune ou saint Jean de Matha fondateur de l'Ordre Trinitaire ?

Le Saint Trou

Quelques dizaines de mètres à l'est de l'entrée du canyon, et défendue par d'énormes blocs qu'il faut contourner ou escalader, se trouve le Saint Trou dans l'une des trois failles de la légende. Une histoire raconte qu'une "chaste jouvencelle nommée Marie, poursuivie par les avances d'un noble seigneur appelé Robert, supplia la Sainte Vierge de l'aider. Le Rocher se brisa pour former une faille très étroite, appelée depuis-lors le "Saint-Trou", par laquelle elle réussit à s'échapper ; le seigneur dont l'embonpoint était sans doute trop généreux, ne put passer. Une autre histoire, complétant la précédente, dit que ledit Robert ne put rejoindre sa victime que le lendemain et la trouva morte. Il l'ensevelit et fit pénitence. Pour ce faire, il fit bâtir à la mémoire de la virginale Marie, la chapelle Notre-Dame d'Epaïme. Depuis lors, on raconte que seules les femmes à l'âme pure ou celles qui font vœu de protéger leur vertu, peuvent franchir le Saint Trou.