CHORGES

Chorges était probablement le siège d’un évêché au IVe siècle, supprimé vers 480 au moment de l’invasion Burgonde. Il t avait encore deux églises au commencement du XIe siècle sous les vocables de Sainte-Marie (nommée aussi N-D de Blache) et de Saint-Christophe. Une troisième église fut élevée au XVe siècle par les moines de Saint-Victor dédiée à leur patron qui devint, au fil des années, l’église paroissiale de Chorges.

L’Ordre Hospitalier des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem était aussi présent à Chorges dès la fin du XIe siècle ; il y possédait plusieurs propriétés. L’Ordre y fonda également une Maison hospitalière qui devint plus tard, le Prieuré du Saint-Sépulcre. L’archevêque d’Embrun donna cet hôpital à l’Abbaye de Saint-Victor an 1136, quoiqu’une bulle l’attribue encore par erreur à l’ordre de Saint-Jean en 1146 ; l’année précédente (1145), en effet, Saint-Victor l’avait cédé à l’abbaye de Boscodon.

Outre ces établissements de santé, il existait à Chorges, en 1389, une maladrerie Saint-Lazare et en 1512, deux hôpitaux nommés Hospitale et Eleemosina (hôpital supérieur et inférieur).

Chapelle Saint-Jacques (de Chanteloube)

Antérieurement à 1512, il y avait sur le territoire de Chorges plusieurs chapelles dédiées à saint Pélade, sainte Cécile et à saint Jacques. Plusieurs autres chapelles apparaissent dans les années suivantes telles celles de Saint-Victor ou de Sainte-Marie-Madeleine. En 1516, deux chapelles Saint-Jacques payaient les décimes ; elles existaient encore toutes les deux en 1742.

Ancienne Chapelle Saint-Jacques (des Bernards, devenue Saint-Roch)

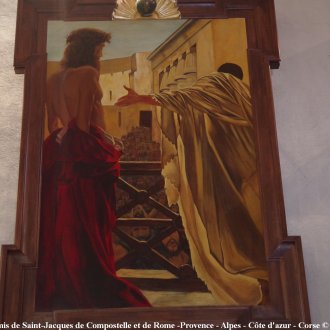

Construite vers 1630 au hameau des Bernards cette chapelle, initialement dédiée à saint Jacques, a été consacrée à Saint-Roch après l’épidémie de peste de 1720. Reconstruite en 1860 puis restaurée en 1985 on y trouve deux tableaux de la fin du XVIIe siècles représentant saint Roche et saint Jacques, premier titulaire de la chapelle.

Trois dates gravées au-dessus de la porte ont aujourd’hui disparu : 1519 : probablement celle de sa construction ; 1772 : celle de sa dédicace (ou re-dédicace) à saint Jacques ; 1822 : pourrait être celle d’une restauration importante. Nous n’avons aucune certitude.

Des travaux de remise en état ont été réalisés en 1965 par une famille du hameau, ainsi que des travaux de confortement en 2009 ; une cérémonie de bénédiction s’en est suivie le 25 juillet 2010 (année jubilaire), organisée par l’association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle.