Anciens Hôpitaux Saint-Jacques Martigues

Une thèse du Dr Pierre Coste du 3 juillet 2010 de l'Université de Marseille nous renseigne sur la naissance de la ville "polynucléaire en milieu lagunaire" de Martigues. Celle-ci était alors composée de quatre "noyaux" ou agglomérations distinctes : le castrum Saint-Geniès (créé en 1150), celui de l'ile Saint-Geniès (vers 1250), celui de Ferrières (XIIIe siècle), et le hameau de Jonquière (vers 1280) sur l'autre rive de la passe de Caronte. Une ville "quadricéphale" en quelque sorte.

Un hôpital est déjà attesté au Moyen-âge dans le quartier de Ferrières situé près de la Porte de l'Île.

On sait, par exemple, que le comte de Provence Alphonse 1er prend sous sa protection et sauvegarde la maison et l'Hôpital du pont de Saint-Geniès en février 1194 (AD1 HD D1), fondés par l'Hôpital Saint-Esprit de Marseille entre 1188 et 1194 (Cf. charte de 1212. Id. F° 57 à 59) ; il est même précisé dans une autre charte de 1226 que les hospitaliers du Saint-Esprit tenaient en fief de l'archevêque d'Arles l'intégralité de l'Île Saint-Geniès qu'ils avaient défrichée (y compris l'église construite en même temps que l'Hôpital) pour un cens, soit une livre de poivre par an.

On observe aussi sur le cadastre de 1442 un Hôpital situé dans le petit quartier de "Rue Neuve" avec le cimetière de l'Île, dit "Hôpital des pauvres", pouvant correspondre à la Charité mentionnée sur l'Île en 1324.

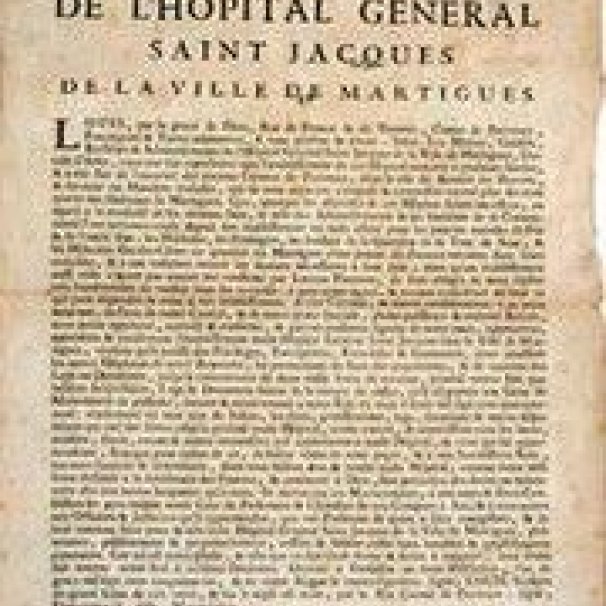

Mais l'on peut affirmer que la "Charité" de l'île mentionnée en 1463 correspond bien à l'Hôpital Saint-Jacques régulièrement mentionné aux XVIIe et XVIIIe siècles (1768).

Le 7 juin 1587 déjà, il est question que la communauté rachète l'Hôpital Saint-Jacques à l'Ordre du Saint Esprit mais n'en a pas les moyens. C'est alors que le propriétaire des étangs, M. Cadenet seigneur de Tamerlet, sans doute attiré par les profits que peuvent apporter l'ouverture du canal de Craponne et lui-même hospitalier, décide de participer à l'opération en payant la moitié des dépenses pour amener l'eau de la Durance aux étangs. La négociation traine en longueur et il faut attendre la fin de la 8e guerre de religion pour redémarrer les grands chantiers publics.

Le nouvel Hôpital de l'Île, nécessaire aux habitants, est de nouveau évoqué en 1598.

Les dons de bourgeois aisés, de commerçants ou d'armateurs affluent ; le chantier démarre en 1602 et sera livré en 1604. On décide in fine d'y adjoindre un réduit pour loger les pauvres. En 1653, est aussi décidé de paver la rue devant l'Hôpital "à l'extérieur de Ferrières, face au pont-levis de la Rue-Neuve" (actuelle avenue Kennedy).

En 1672 on évoque "l'Hôpital Saint-Jacques, l'Hôtel-Dieu de la ville".

L'Hôpital Saint-Lazare, situé côté Jonquières à 1 Km au Sud, reçoit les pauvres et les lépreux. La hiérarchie entre les hôpitaux reste nette : en 1663, on décide qu'une "fille" sera menée à l'Hôpital Saint-Jacques "et au cas que n'en veullent on continuera de la faire aller à Saint-Lazare". En 1681, on se plaint que "les pauvres passants font beaucoup de désordres à l'Hôpital Saint-Jacques". Un homme sera posté à chaque porte afin "qu'iceux ne fassent aucun séjour".

Ainsi, signalé en ruine en 1586 et 1587, entièrement démoli et reconstruit en 1600 sur le même site, il n'avait donc pas changé de site entre 1324-32 (sans doute bien avant) et 1768, date à laquelle il déménagera dans l'ancien couvent des Ursulines, à l'extrémité Est de l'Île (MG BB 29).

Le cadastre napoléonien de 1817 permet d'ailleurs de localiser le cimetière sur la parcelle n° 956 (section B5) accolé au bâtiment de la parcelle n°1383 (section A5) qui borde la route de Fos en sortie de ville ; encore confirmé par une mention de 1780 précisant que le "Faubourg de l'Ancien Hôpital" se trouvait à l'emplacement de l'ancien "Faubourg de l'Île", à l'angle des Bd Léo Lagrange et av. Kennedy actuels (Nos 5 et 7 de l'avenue Kennedy)… face à la Porte de Fos, ou Porte de l'Hôpital, appelée au Moyen-âge Porte de l'Île.

Fin de l'Hôpital Saint-Jacques

L'hiver 1710 est difficile à Martigues et les délibérations constatent la "consternation du peuple devant la quantité de personnes mourant de fièvre maligne". On évoque "la quantité extraordinaire de pauvres qui sont malades à l'Hospital". Il y a plus de 70 malades le 1er juin "depuis près de six mois" ; le 29 juin, ils seront 80 malades.

Le 9 juillet 1713 les recteurs de l'Hôpital Saint-Jacques écrivent : "l'Hospital ne peut plus subsister, parce que n'ayant que 400 livres de rente, que estant journellement accablé des pauvres par la misère avesnue qui règne depuis longtemps dans le Martegue". S'ensuit durant les années qui suivent des échanges dans lesquels les Consuls confirment l'état pitoyable de la ville jusqu'à l'assemblée générale des états à Lambesc en 1718.

Les bâtiments publics ne sont plus entretenus ; le blé manque, la disette puis la famine s'étend toute l'année 1720. La peste apparaît à Marseille et gagne bientôt toute la région. Des prières sont instituées ; Saint Sébastien et Saint Roch sont appelés à la rescousse ; l'étang de Berre est bouclé…mais la contagion prend de l'ampleur. Tous les hôpitaux et couvents sont réquisitionnés pour les malades ; des corbeaux sont embauchés pour transporter les cadavres ; des fosses sont creusées, l'hécatombe empêchant les funérailles individuelles. C'est la débandade complète parmi les Consuls.

La peste régresse enfin en 1722-23 mais l'économie de Martigues est ravagée et la famine s'amplifie. L'Hôpital Saint-Jacques est très sollicité mais il est devenu vétuste. On apprend qu'en 1756, le monastère des Ursulines ne compte plus que "quatre religieuses très vieilles" ; en 1761, elles ne sont plus que deux, lesquelles décèdent en 1764. Le Conseil décide de fermer le couvent (1764) puis, dans une décision importante du 6 mars 1768 de transférer "les malades de l'Hôpital Saint-Jacques de Ferrières dans l'ancien couvent des Ursulines à l'Île. L'emplacement sera celui de l'Hôpital de Martigues jusque dans les années 1980. L'Hôpital ayant quitté l'Île au Moyen-âge réintègre ainsi la ville pour plus de deux siècles.